◆自閉症の兄妹アーティスト貫太さん&楓さんの母・輪島満貴子さん × マザーズ編集部・小脇美里編集長

生み出す作品が見る人に笑顔をもたらす、自閉症の兄妹(きょうだい)アーティスト輪島貫太(かんた)さん(15)、楓(かえで)さん(13)は両親の「個育て」で才能が芽吹いた。子育てのマニュアルには頼れず、手探りで見いだされた2人の個性。これまでの軌跡をたどりながら、障がい者とその家族を孤立させず、「個育て」を共有できる社会の在り方について、兄妹の母・満貴子さん(42)と「マザーズ編集部」編集長の小脇美里さん(38)が対談した。 (司会=東京すくすく編集長・今川綾音)

司会 自閉症の2人の個性のプラス面を伸ばしていこうと考えたきっかけは?

輪島 障がいのないお子さんを育てるお母さんが、自閉症に興味を持ってくれたことです。お互いの子育ての話をするようになり、「自分が障がいにとらわれていた」「『大変さ』はそれぞれにある」ということに気づかされました。

私の「しんどさ」は自閉症の2人に「言葉が通じにくい」こと。「楽しい」も「嫌だ」も「やめて」も伝わらない。だから私は「怒るのをやめよう」と切り替えました。逆にその友人が本気で怒っていると、「怒り過ぎでは」と感じることがあって。伝わるポイントは「その子、その子で異なる」と気づき始めました。

司会 そこに気づいて気持ちの変化は。

輪島 すごく楽になった。できないことではなく、できるようになったことに目を向けています。だから日々「できるんだ、こんなこと」という発見がある。今日も自宅のある金沢市を出るときに、楓に「ママと貫太は東京に行くから」と言ったら、カレンダーに「私はお留守番。パパと」と書いているのを見て「偉いなぁ」と思った。

司会 そういうプラス面の中に、絵の才能も見いだしたわけですね。

輪島 2人は「興味を持った世界以外の何にも気持ちが入らない」という特性があります。将来の就労に向け、訓練も必要かもしれません。でも、好きなことがあるのに、そうでないことにはめることを、私たちはしたくないなと思ったんです。やりたいことがあれば、やりたいだけやらせられる環境をつくってあげたい。だから私は、子どもが折り紙がほしいなら折り紙をたくさん買っておくし、紙がほしければいっぱい置いておきます。

司会 そういう「個育て」を親ができず、既存のレールに乗せようとしがちなのはなぜでしょうか?

小脇 単純に「子どものことが大切だから」ですよね。障がいのあるなしにかかわらず良い学校に入れたいとか、なるべく勉強ができた方がいいとか…。どうもかわいさ余って安心できるレールを敷いてしまいがち。特に今の親世代は「偏差値教育」を受けてきた人が多い。自分もそう刷り込まれ、「その方がいいのでは」と、どうしても考えてしまう。

司会 貫太くんと楓ちゃんは支援学校ではなく、支援学級のある最寄りの学校に通わせていますね。その理由を教えてください。

輪島 どちらも支援体制は十分ではありません。でも二択しかない。支援学校は障がいのある子が就労を目指す学校。でも、うちは障がいのない子たちとも交流しながら、いろんな体験や学びをさせたかった。それで地域の学校を選びました。確かに障がいのある子への理解や対応は支援学校ほど行き届いていません。今考えても、どちらが良かったのか正解は出ていない。ただ地域の学校を選んだお母さんの話を聞くと「うちの子にとってどうだったか分からない。でも、周りにいた子たちがすごく経験を積んだ」といいます。私もそう感じます。

障がいのある子が日常にいることで、対応が分かるようになり、違いがあることが当たり前になればなと。うちの子たちにも、大きくなったときに、地域で知っている人が一人でも多くいるというのがすごく大事だなと思うようになりました。

司会 「社会がこうなってほしい」と考えることを聞かせてください。

輪島 支援学校のゴールは働けるようになること。特に高校からは就労・実習で業種も決まります。本人たちが思い描くものが別にあっても、その選択肢がないわけです。でも支援学校には支援体制はありますとなったときに、すごく悩む。だって知的障がいがある時点で、地域の学校では学力がついていけないことは分かり、一方の支援学校の就労先にはうちの子のやりたいものはなくて。うちの場合、2人とも絵が好きで、応援してくれる方がいたけれども、そういう人たちに出会えなかったら、ずっと悩み続けていると思う。さらにいえば、「絵をやめました。もっと違う夢ができたので」ってこともありうるから、勝手にレールもつくれない。ただ、言えるのは本人が「やりたい」と思っていることを経験としてさせてあげられる場所があればということです。

小脇 障がいの有無にかかわらず、子育てがしにくい、子どもたちが夢や希望を持ちにくい世の中だなと。だけど、輪島家のように行動を起こせば変えられることはあるとも学びました。2人のアートは現在とても評価されていますが、それはお母さんの力があってこそ。例えば、楓ちゃんの切り絵をかわいく並べて表現するセンス、それをSNSで発信する行動力だったり。それがなかったら今のように2人のアートが世の中に出ていくことはなかったと思います。本来はそんな「スーパーお母さん」がいなくても、自分の夢ややりたいことを自由に伸ばしていける教育環境や、社会環境があることが必要です。未来の子どもたちのために私たちが変えていきたいですね。

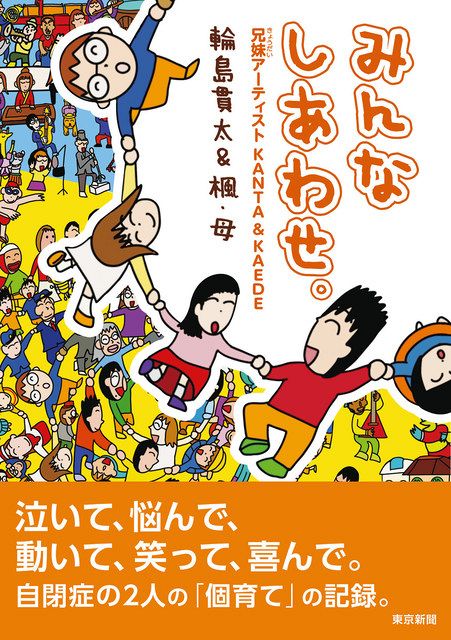

<わじま・まきこ> 1980年、富山県生まれ。金沢市でアパレル販売員などを経験後、貫太さんと楓さんを出産。自閉症がある2人の創作物を絵柄に取り入れた手ぬぐいなどの雑貨を作り、発信。5月、2人の作品と個性を伸ばした子育ての記録「みんなしあわせ。兄妹アーティストKANTA&KAEDE」=写真=を出版。金沢市在住。

<こわき・みさと> 1983年、神奈川県生まれ。大学卒業後、エディターやスタイリストとして幅広く活動。2020年「すべてのママと子どもをハッピーに」とウェブメディア・MOTHERS(マザーズ)編集部を立ち上げ、編集長に。福井県鯖江市顧問。オイシックス・ラ・大地社外取締役。2児の母。

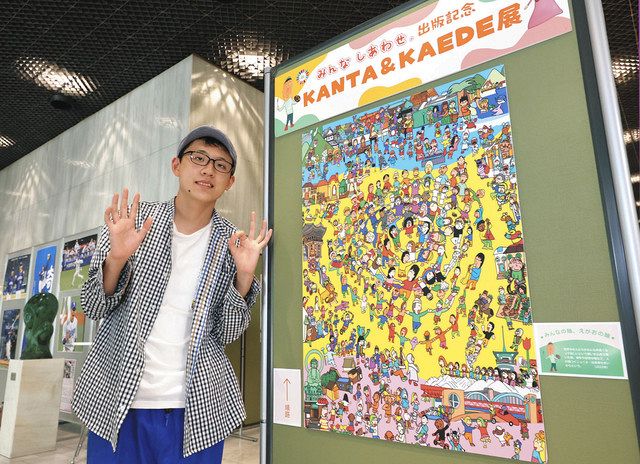

◆KANTA&KAEDE展 開催中!

輪島貫太さん、楓さんの作品を紹介する「KANTA&KAEDE展」が東京新聞(東京都千代田区)で開催中。7月30日まで。午前10時〜午後6時(日曜・祝日休み)。観覧無料。

◆「KANTA&KAEDE展」を見て 宮里暁美

「大事なもの」伝わる絵

作品展示の会場で貫太さんの絵にゆっくり向き合いました。登場人物たちが今にも動きだしそうです。楽しい気持ちになります。

集合絵の中に妹の楓さんの姿を見つけた時に、貫太さんは自分の大事なものを描いているのだと気づきました。自らのうれしい気持ちをそのまま表した絵なので、見る人まで幸せな気持ちになるのですね。

保育の現場にいると、子どもたちは絵を描き、物を作ることが大好きです。ところが大きくなるとやめてしまう。自分らしく自分のやり方で描けば本当はワクワクする。貫太さん、楓さんの作品から伝わります。

こんなすてきな兄妹の子(個)育て。ご家族で乗り越えたことも多いかもしれませんが、二人の軌跡を知った私たちは励まされます。 (文京区立お茶の水女子大学こども園・前園長、お茶の水女子大学特任教授)

関連キーワード

おすすめ情報

からの記事と詳細 ( 個育て対談 「みんなしあわせ」支える社会に 夢への選択肢を増やそう - 東京新聞 )

https://ift.tt/OsGwmyr

No comments:

Post a Comment